結果発表

東海国立大学機構が運営するすべての人に開放された共創の場”ComoNe”の中で、探究活動をおこなう「ねのねプログラム」。

7月の開業から3ヶ月間活動する第1期生を公募しました。多くの応募から選ばれた記念すべき第1期生は20プロジェクト。

今後ComoNeで活動していくプロジェクトをご紹介します。開業後は実際にプロジェクトに会いに来られる機会も。

ぜひ探究をのぞきに来てください。

ねのねプログラム第1期採択員

ねのねプログラム第1期生一覧

EXPANSION(宇井瞭介)

本プロジェクトではビジュアルアートの製作・展示を通して、人の新たな表現方法を模索することを目指す。 実際に、2m×2m×2mの立方体のような形状で、この枠の中にフルカラーのLEDが等間隔で並んだ作品を制作する。ここにLEDを制御するための電源モジュールとカメラモジュールを接続し、カメラで取得した映像に応じてLEDが光ったりその色が変わったり、カメラモジュールで動体検知を行い、「人の動き」を検知したりする。見る方向によって違った動きを感じることができる3次元表現が「新たな表現方法」となることや、強化学習を用いたシステム開発によって、作品そのものが成長することを期待している。

採択員コメント(後藤麻衣子氏)

テクノロジーを起点としながらも、デザインや感性を取り入れながら新しい表現へと展開していこうとする姿勢に、大きな可能性を感じました。特に「作品そのものが成長していく」という構造は、展示空間における鑑賞者との関係性を絶えず更新する仕組みとしてとても興味深いです。ComoNeに集う多様な人々と交わりながら、予測できない変化も取り込みつつ制作を続けていくプロセスが、場の使い方としても示唆に富んでおり、今後のComoNe内外のプロジェクトへもよい刺激となることを期待しています。

FukusITo

「助け合いをもっと気軽に、もっと円滑に」を合言葉に、身障者であるリーダーの強い想いから始まった本プロジェクトは、施設内で支援を必要とする方と、すぐに手を差し伸べられる方とを結び、誰も孤立せず安心できる互助社会の実現を目指します。これにより日々の小さな助け合いが大きな笑顔に広がる未来を創ります。

採択員コメント(浅野翔氏)

全国的にモビリティ中心からウォーカブルな都市政策へと変容する中、DE&Iの視点が不足していると指摘されるケースも少なくありません。FukusIToでは誰もが住みやすい街に向けた助け合い支援の視点はすばらしいと思います。実装しながら運用するための課題を早期に発見し、「作品として販売」、「ストリートファニチャー/アートとして残す」など、次のステップに進められるとよいかもしれませんね。

あそ防災・まな防災 親子で体験!シールラリー(fundr)

このプロジェクトでは、実際に体験することで防災について学べる、親子に向けた防災イベントを開催します。シールラリーの参加者は、身近なもので防災グッズを作る、非常食を食べるなどの防災体験をしながら防災について学び、全てのシールを集めると、自分でデザインした防災グッズをもらうことができます。子供たちは、「体験を通して学ぶ」という特性を活かして、防災体験を通じて楽しみながら防災知識を身につけ、保護者は、子供と体験したことがいつ、どのタイミングで役に立つのかを学ぶことができます。参加を通じて、子供たちとその家族の防災意識や知識を高め、災害時に自信を持って行動がとれる人が増えること、そして被害に遭う人や悲しむ人を減らすことを目指します。さらに、子供たちが好きな体験や制作活動を通じて楽しく防災を学ぶことで、防災への苦手意識や否定的な印象を減らしていきたいと考えています。私たち自身もこの企画を通して、参加してくれる人と一緒に防災についてより詳しく学んでいきたいです!

SNS:https://www.instagram.com/fund...

採択員コメント(山田卓哉氏)

どの地域でも起こりうる重要な課題である、防災。これまでたくさんの人々が扱ってきたテーマにも関わらず、なかなか自分ごとになりづらい題材だと感じています。

そんな「防災」というテーマをComoNeという場所で扱うことによってどのように発展していくのか楽しみです。

このプロジェクトを主導する10代のメンバーとComoNeで出会うことになるであろう多様な世代が関わるからこそ、本テーマに拡張性が与えられ様々な方に真に届くことを期待しています。

自動で動くゴミ捨て場

自動で移動するゴミ捨て場の実現を目指します。ゴミ捨て場に車輪と自動運転機能を搭載して、夜間に特定の拠点に自動的に移動できる仕組みを作ります。住宅地では、既存のゴミ捨て場の下に車輪を取り付け、自動運転機能を加えることによって、地域や空間を清潔に保ちます。このシステムによって、昼間に設置されたゴミ捨て場が夜間に自律的に移動し、車通りの少ない夜間の道路などの空きスペースの有効活用を行いたいです。また、ゴミ捨て場の数が増えても収集業者の負担を増やすことなく、ポイ捨て防止にも貢献できます。また、大学キャンパス内やショッピングモール内など特定のエリアでは、ゴミ箱自体にこの機能を追加し、ごみ収集の手間を軽減することを目標とします。

採択員コメント(浅野翔氏)

資源の枯渇、マイクロプラスチック、地域コミュニティ・ライフスタイルの多様性、国家の格差是正など、「資源/ごみ」に関連した問題は多数あります。誰もがこの問題系に参加するために、アクセシブルな行為としてゴミ捨てに注目すると非常におもしろいなと思いました。動き回るゴミ捨て場が生まれると、私たちの意識や行動がどう変化するのにまずは注目したいです。小さく始められる開発とその検証からはじめてみてはいかがでしょうか。

身体・踊りの行方、そして今。(辻󠄀 將成)

時間に質量は存在すると思っています。年越し前のカウントダウン10秒や、大切な人たちと素敵な出来事があった時の瞬間。その一瞬は日常の時間とは感じ方が違う。日常は目まぐるしく流れるように時が過ぎていきます。その瞬間が人生という大きな時間を作っていきます。日常の記憶(食べたものや、日常行為)を忘れやすいのはその時間自体にサプライズが無いからでは無いかと考えています。ではその小さな単位の時間をより質量が高くサプライズを感じる時間にしていくことができたら、人生の中で記憶に残る時間は増えるのではないか。ここで様々な人や思考に触れながら、このプロジェクトを中心に人が参加し実験し、考え制作し、一つの作品を発表する。生身の身体表現(時間)を扱ったパフォーマンスプロジェクトを実施したい。

SNS:

https://www.instagram.com/masa...

https://www.instagram.com/masa...

採択員コメント(後藤麻衣子氏)

「時間 × 身体 × 記憶」という哲学的かつ詩的なアプローチで、身体表現を通じて可視化・共有しようとする深い動機と芸術的な志向が融合したプロジェクトです。言葉に依らず体験として、時間・音・身体・他者との関係を丁寧に問い直すこと、それがこうして開かれた場で行われることが、今後の表現研究における重要な実践のひとつになると感じます。パフォーミングアーツについて考察・研究・実験し、発表すること、そしてその枠組みを軽やかに越えていくような展開にも期待しています。

名古屋大学アマチュア無線研究会 遠距離通信プロジェクトYKA-DX 月面反射通信(Earth-Moon-Earth)

本来ならば近距離でしか通信できない周波数帯の電波を、月面に反射させることで驚くほど遠くまで飛ばします。通信方法は音声通信、モールス通信、データ通信などがあり、最も簡単なデータ通信からチャレンジし、最終的には最も難しい音声通信にもチャレンジします。このプロジェクトを通して、自らが技術力や経験を得るのみならず、名古屋大学に通う学生、教職員をはじめとした関係者に、現代の生活には欠かせない通信技術に興味をもってもらい、新たなアイデアの創出のきっかけになればと考えています。

採択員コメント(粟生万琴氏)

通信技術の進化により私たちの生活はとても豊かになりました。学部横断はもちろんですが、中高生の将来の興味関心につながるような体験型イベントの機会創出も期待しています。

わかった気になる素粒子と宇宙(KMI Science Communication Team)

私たちは素粒子宇宙の分野に特化したアウトリーチ活動を行う団体で、主にその分野を研究する大学院生が中心となって活動しています。最先端の研究を行う最も若い存在として、学生ならではの親しみやすさを生かし、一般の方、特に子どもたちに素粒子宇宙の分野の魅力を発信しています。これまでには、小中高生をターゲットに我々の専門分野を生かした体験型ワークショップを行ってきました。今回のプロジェクトはこれまでの活動を行いながら、さらに親世代のような幅広い世代に向けた最新の研究内容に関したものや、ジェンダー平等、SDGsと絡めた、理系の研究者が取り巻く社会状況についての理解を深めるためのワークショップの開催を計画しています。小中学生とその親のどちらもターゲットにしたイベントを実施し、家庭内でも科学に関する会話が発生し、将来の子どもの進路選択の一つのきっかけになることを目指します。

SNS:https://x.com/kmi_sct

採択員コメント(山田卓哉氏)

耳馴染みはあるが日常で観測することのできない「素粒子」。頭上に広がっているけれど、地上では感じることのできない宇宙。実際には感じたことがないのに、SFの世界で耳馴染みがある「素粒子と宇宙」をジェンダー平等やSDGsといった社会的テーマとどのように結びつけるのか関心があります。

3回のアウトプットでどこまで理想に近づけるのか、既存の活動との組み合わせによって、ComoNeだからこそできるアウトプットを楽しみにしています。

糖鎖を教科書に載せるぞ!プロジェクト(名古屋大学・岐阜大学 糖鎖生命コア研究所 (iGCORE))

生物の教科書で「遺伝子」という言葉を見た人は多いだろう。遺伝子は私たち生き物の体を作る設計図である。その遺伝子の情報をもとに作られるのがタンパク質で、遺伝子とタンパク質に共通しているのは、鎖の構造である。遺伝子はヌクレオチドが連なった鎖であるし、タンパク質はアミノ酸が連なった鎖である。まさに私たちの体を支える「生命鎖」と呼ぶにふさわしい。しかし、教科書にはほとんど載っていない、もうひとつの「生命鎖」がある。それは糖鎖である。その名の通り、糖鎖は糖が連なった構造をしている。糖と聞くと甘いもの、エネルギー源といったイメージが先行するが、実は私たちの体の中で糖鎖は多種多様な働きをしている。受精卵から人間のかたちとして発生していくプロセス、私たちの体が健康を保つための仕組み、あるいは感染症に感染したり病気が発症したりするきっかけなど、私たちの体で起こる出来事は、細胞同士のコミュニケーションで成り立っている。糖鎖は細胞の表面という第一線に立ち、まさに細胞の顔として、これらのコミュニケーションを支えている。このように糖鎖は「第三の生命鎖」と呼ぶべき、生物にとって重要な働きをしているのである。しかし、遺伝子、タンパク質に比べて、糖鎖の知名度はとても低い。いつか糖鎖が教科書に載り、遺伝子、タンパク質と同じ常識になるように。本プロジェクトでは、そんな大きな夢を掲げ、「たくさんの人々に糖鎖を知ってもらうためにはどうすればいいのか」アウトリーチの方法を探求する。従来、糖鎖の研究者が行ってきたセミナー、講演会ではなく、「糖鎖×おもちゃ」「糖鎖×食べる」など全く新しい角度から、アウトプットの形を見つけていきたい。

HP:https://igcore.thers.ac.jp/ (糖鎖生命コア研究所ホームページ)

採択員コメント(山田卓哉氏)

目に見えない「糖鎖」。細胞の個性を決める重要な要素にもかかわらず認知されていない物質をどのように知名度を上げていくのか興味があります。

「糖鎖を食べる」「糖鎖のおもちゃ」といった身体性のあるキーワードと組み合わさりどんな形でアウトプットが実現されるのか関心があります。ComoNeに集まる多様な人々との間でアウトプットの手法にどんな化学反応が生まれることに期待しています。

動く布 ~想像して創造しよう。布が動いて広がる世界~

布を能動化する技術を基に布型ロボットの社会実装の可能性を探りつつ、自由な発想に基づいた布の動きを参加者とともにデザイン・創出する場としたい。定期的にブースで動く布型ロボットを展示・体験しつつディスカッションできる場を設け、布型ロボット活用シナリオを考える。また、参加者への工作体験やプログラミング体験に参加してもらい、シナリオの具現化に繋げる。

採択員コメント(後藤麻衣子氏)

最先端技術を人の感性や発想と結びつける「場の創出」そのものをコンセプトとしているプロジェクトで、ComoNeの理念とも高い親和性があると感じました。参加者とふれあいながら「動く布」の未来を探り、それを社会実装へと育てていくプロセスの将来性も、工学・デザイン・アート・福祉・教育など多様な分野に橋を架ける可能性も、どちらも大いにあると思います。すでに展示実績があり、今後の展開にも具体性と発展性が感じられるプロジェクトだと期待しています。

「回遊するサウンドアーカイブ—千種区」(glow (ウエヤマトモコ、赤羽 亨、佐々木 耀、伏田昌弘、京野朗子))

本企画は、音声ARスマートフォンアプリ「AR Audio Guide」を活用し、空間内を回遊することでComoNe周辺・千種区内の「音」を聴くことができるサウンドアーカイブです。ウエヤマトモコが名古屋市千種区における地域の音風景(サウンドスケープ)を収集し、その多様な音を通じて地域の文化、日常の営み、そして歴史的な背景を音から再確認し、地域社会と鑑賞者との繋がりを探り・創出することを目的とします。本企画では、2025年3月から2026年3月まで企画代表者であるウエヤマトモコがフィールドレコーディングを行い、音のアーカイブを行ないます。アーカイブした音は、録音ポイントを記したマップ上でスマートフォンを移動させることによって、その場所に対応したアーカイブサウンドとして聴くことができます(マップインタラクション)。さらに、ComoNe地上1Fの芝生エリアにて、芝生エリアを録音ポイントのある地図上に見立て、「AR Audio Guide」を使用することで、歩きながらサウンドを聴くことができます。これにより、目には見えないが存在しているサウンドアーカイブ空間内を回遊し体験することが可能です(回遊インタラクション)。

HP:

glow https://glow-collective.org

asyl https://asyl.quest

SNS:https://www.instagram.com/tomo...

採択員コメント(水野宏洋氏)

音は歴史でもあり、アーカイブしていくものという考えに共感しています。個人的には騒がしくも愛おしかった星が丘ボウルの音が閉鎖と共に街から消えてしまったことを思い出しました。このプロジェクトは今を記録するものですが、未来に音を届けると共に、過去の風景を思い起こさせる瞬間も生まれるのではないかと感じています。同じ千種区に深く関わる立場としても、本プロジェクトに耳を澄ませて期待しています!

東海中高ロボット班プロジェクト

Common Nexusの先進的な環境を活用し、3Dプリンターなどのデジタル工作機械を使用して、2024-2025年度に出場したロボコン(8月:WRO全国大会、3月:ロボカップジュニアジャパンオープン、4月:FLL世界大会、7月:ロボカップジュニア世界大会)で使用したロボットの改良を行います。さらに、2025年度シーズンの各ロボコン出場に向けた新しいロボットの開発を進めます。また、月1回のペースで他チームとの走行会を開催し、チーム間の交流を深めるとともに、ロボコンの魅力を訪れた方々に広く伝えることを目指します。

SNS:https://www.instagram.com/toka...

採択員コメント(水野宏洋氏)

中高生がComoNeという共創の場に飛び込み、ロボット開発だけでなく、他チームとの交流や走行会を自ら企画している姿に強く惹かれました。既にクラウドファンディングなども始まっており、実現に向けた着実な歩みを感じています。ComoNeの場で、世代を越えて人と人がつながり、学びが共有される——そんな風景が日常になる未来に期待しています。同じ中高の卒業生としても、今後の展開を楽しみにしています!

Connect Motors(城山真)

モータースポーツの魅力を伝えるとともに、ファン同士の繋がりを深める交流イベントを作りたいと考えています。僕の構想では、ドライバーなどのモータースポーツに関係している人のトークセッションなどが行われ、会場内に多くの展示物が置かれている様なことができればいいなと考えています。他にも、インタラクティブなアクティビティとしてレーシングシュミレーターを設置し、来場者がレースを体験できる様にしたいです。その結果、このイベントを観覧型ではなく、参加型の体験イベントとして面白味がまし、よりモータースポーツの魅力を伝えることが出来ます。また、このシュミレーターを活用し、タイムアタック大会を開催することで、ファン同士が競い合い、会話のきっかけが生まれます。これを通じて、このイベントの目的の一つであるコミュニティーづくりを促進することができます。このイベントを通して、モータースポーツファンが集まれる場所を作ると共に、新しいファンを獲得することを目的としています。そのために出来るだけ多くの要素を加え、モータースポーツの魅力を伝えるイベントにしたいと考えています。将来的には、定期的な開催や日本全体の車関係の人や企業、団体などを巻き込み、より多くの人々にモータースポーツの楽しさを伝えていきたいと考えています。

SNS:https://www.facebook.com/share...

採択員コメント(粟生万琴氏)

欧米でいまだ人気あるモータースポーツ分野、モビリティのまち愛知、名古屋で次世代にモータースポーツの楽しさを伝える貴重なプロジェクトとして期待しています。

塩姉弟による塩の自給率向上

私たちは四兄弟の長女と次男として生まれました。兄は淡路島で、世界的に注目される塩職人ヤマシタと共に、日本を守るための塩作りに取り組んでいます。兄が最優秀賞と文部科学大臣賞を受賞したプレゼンを目の当たりにし、私たちも塩の持つ可能性に魅了されました。楽しそうに活動する兄の姿を見て、私たちも共に塩作りをしたいと思うようになりました。兄は塩の自給率向上を目指して塩作りを行っていますが、私たちは「塩を作るだけでは何も変わらない」と気付きました。SNS・インフルエンサーとのコラボレーションなどで正しい情報を発信し、多くの人に塩の現状を知ってもらいたいと考えてます。また、このプロジェクトを社会に貢献できる事業として継続させるために、販売店舗を開拓し、営業活動を行うことも計画しています。さらに、環境問題にも積極的に取り組みます。太陽と風の力のみを活用した、完全にサステナブルな製塩モデルを確立することや、輸入塩を国産塩に置き換えることで、輸送時に発生する二酸化炭素の排出を抑えることなどです。国力の向上とより持続可能な社会の実現を目指していきます。

採択員コメント(浅野翔氏)

地球上のほとんどの生物にとってなくてはならない「塩」に着目したのがすばらしいです。いきなりハウス建設や販売などと大きな目標を掲げるのではなく、まずはご姉弟が楽しく、真剣に「塩作り」にご家庭で取り組む姿をみなに見せてほしいです。どんな課題や可能性を見出しているのか、そのためにどんな作り方に挑戦したのか。その塩をComoNeのキッチンを使って「塩むすび」でぜひ食べさせてください。

STREET CANVAS PROJECT(馬場美羽)

壁画を単なる装飾ではなく、「まちの風景に溶け込みながらも、新たな視点を生む装置」として機能させることを目指します。ComoNeのデジタル工作機械を活用し、レーザーカットや刺繍ミシンを用いた新しい壁画表現を試みます。また、壁画制作を二か所以上で行い、ライブペインティングを披露し制作過程をオープンにします。来訪者が関われる形にすることで、アートを通じたコミュニケーションを生み出します。具体的には、仮設の壁や床、段ボールで作成した椅子などに自由にペイントできる参加型ワークショップを開催し、来訪者自身が壁画の一部を作る体験を提供します。「空間の中にあるアート」の可能性を探り、壁画が人々の思い出として記憶に残る風景となることを目指します。

SNS:https://www.instagram.com/king...

採択員コメント(水野宏洋氏)

「日常にアートがある風景」という言葉に共感しました。まちの中に滲み出るアートが、誰かの記憶や行動を変える——そんな可能性に期待しています。装飾にとどまらず、まちと人をつなぐ装置として壁画を機能させようとする視点に、街づくりにチャレンジしている立場として強く惹かれました。また、複製可能なデジタル技術を用いつつも、唯一無二のアートとして成立させようとする挑戦にも強い関心があります。人が集い、関わり、記憶に残るこのプロジェクトの今後に、大いに期待しています。

Qプロジェクト(サメ)

ゲームのコントローラを作成し、実際にゲームで利用できるようにする。コントローラは球体の形をしており、中にセンサやコンピュータを搭載することで「タッチを検出」「回転を検出」「コントローラ自体の動きを検出」の機能を持たせて、人間により感覚的な操作ができるようにする。また、コントローラをゲームに利用しやすいように台座を製作する予定である。取り組みたい目的として、Nintendo SwitchやPlayStationなどのコントローラは近年同じような形になっており、共通化させることでゲームプレイとゲーム開発両方にやりやすさを提供する中で、コントローラの固定観念がゲームの面白さのボトルネックになっているのではと私は感じているためである。コントローラがもたらすゲーム体験を見つめ直すためにこのプロジェクトを考案した。

ゲームコントローラの当たり前への疑問(Question)を投げかけるのと,球(きゅう)型のコントローラを作成するということからQプロジェクトと名づけた。

SNS:https://x.com/tDo8GKZwwU86364

採択員コメント(粟生万琴氏)

GenAI時代を超えた未来に求められる、手触り感あるものづくりの体験として興味深いプロジェクトになること期待しています。

META-VIRAL 🌍(HiBiki)

人の体内には380兆個以上のウイルスが存在する。その姿も、性質も、驚くほど多様だ。ウイルスと聞くと病原体を思い浮かべがちだが、実際には生態系のバランスを支え、進化を促し、地球規模の環境変化にも影響を与えている。しかし、これまでウイルスの世界を直感的に「視る」ことはできなかった。

顕微鏡で観察することは、研究者にとって未知の探求だが、一般の人々にとっては、体感的に遠い世界の話だろう。META-VIRAL🌍は、ウイルスの世界をメタバースに拡張し、誰もが「視る」「触る」「知る」ことができる体験型サイエンスプロジェクト。最先端の科学イメージング技術を駆使し、美しくグラフィカルなウイルスの姿をXRで再構築。ウイルスの構造や種類、感染メカニズムを、バーチャル空間で体感することで、「ウイルス=未知、怖いもの」ではなく、「ウイルス=驚異的な生命システム」という新たな視点を提供する。スマートフォンやタブレット、ARやVRなどの最新XR技術を駆使し、世界に存在するウイルスを可視化。メタバース空間では、研究者と一般の人々がウイルスを操作しながら語る、新しい機会を創出する。科学の「難解な壁」を壊し、ウイルス研究をより自由で創造的なものへ。これがMETA-VIRAL🌍の挑戦だ。

SNS:https://x.com/InterdiscipBiol

採択員コメント(粟生万琴氏)

ウィルスをネガティブなイメージとして捉えるだけではなく、正しくサイエンスを学び、データ解析とかけあわせ理工連携のプロジェクトとなること期待しています。

KUMANO Re:Brush Culture Project(BUNBIKEN 西村隆登)

祖父の生業である熊野筆づくりの文化・技術を新たな形で継承し、次代に繋げていくことを目的とするプロジェクト。書道の文化は、デジタル化の進展やライフスタイルの変化により衰退が進んでいる。これに伴い書筆の需要も減り、筆司という専門職人も高齢化が進むなか、筆づくりの文化や技術の継承は喫緊の課題と考えている。本プロジェクトでは筆そのものではなく「筆づくり」の技術に焦点をあてる。赤ちゃんの最初の髪の毛を筆に加工する「胎毛筆」をベースに、技術の水平展開や他サービスとの協業を見据えたトライアルの実施から新しいプロダクトを考えたい。

HP:https://sites.google.com/view/...

SNS:

https://www.instagram.com/bunb...

https://x.com/246rarchitect

https://www.facebook.com/ryuto...

採択員コメント(浅野翔氏)

ご提案書の通り、毛髪は個人のアイデンティティを形成するものであり、胎毛筆のように毛髪をデザイン材料とする取り組みはいくつか先行事例があります。写真として残す方法も素晴らしいと思いますが、書として美しく残すための額装、筆のデザインなど、どのように受け取るのか。残していくかにもぜひ思いを巡らせてほしいなと思います。性別年令を問わずに誰もが当事者となるプロジェクトだと思いますので取り組みの報告に期待しています。

その気持ち、どんな味?

作って、食べるという行為に、コミュニケーションとしてのシナジーが発揮できないか、ということを探求するプロジェクト。職場や学校、PCやスマホなどのモノ、人の行動や行為などのコト、自分の周りのモノ・コトに対して、思いを表すことができるクッキー型の作成を行う。クッキーを使っての感情表現、気持ちの具現化、自分の気持ちを形と言葉で表し、噛み砕いて、飲み込む。言葉と感情を具体化させたクッキーを”食べて消化する”ということで、自分もしくは他者に対しても普段の言葉と思考では理解を得難い感情に対しても、まず受け入れるという行動を行うことで拒否感ではなく受容感を優先させることを促すことができるのでは。考え、作り、食べ、消化するまでの体験を一連の流れとして捉え、アウトプットする制作物を検討する。

採択員コメント(後藤麻衣子氏)

「食べる」という行為と、「気持ち」「ことば」といった非物質的なものを結びつけることで、これまでにない感情表現のあり方を提示しようとする試みがとても興味深いです。複数の要素が重なり合って、新しいものが生まれていく予感もあります。新しくユニークなコミュニケーションのフローとアウトプットを、こうしてリアルな場を活用して実験し、動画などで可視化して残していく、感情・表現・コミュニケーションの構造そのものを考えるプロジェクトとして、共創や対話の文化醸成にもつながっていくことを期待しています。

スモール・スモール・マーケット

新しいComoNeという何もない場所で、人はどのようにつながっていくのか。エネルギーをおこし、たべものをつくる、食べる。そこでは何が交換されて、どのように、場やつながりが形作られるのか。市(いち)のはじまる過程を探ってみる。

採択員コメント(後藤麻衣子氏)

シビックアグリカルチャー(市民による農業)の考え方を取り入れ、「朝市」という枠組みや在り方を再定義していく、朝市という場を市民参加型の「共創プラットフォーム」へ発展・更新しようとする試みでもあると思います。その思考や構想のプロセスを「展示」として見せる手法自体にも面白さがありますし、ComoNeとしても目指していきたい「未来につながる、文化の実験の場」という趣旨にも合致しています。ぜひ「コモの市」でも、実験的に朝市を開催してもらえたらとても嬉しいです。

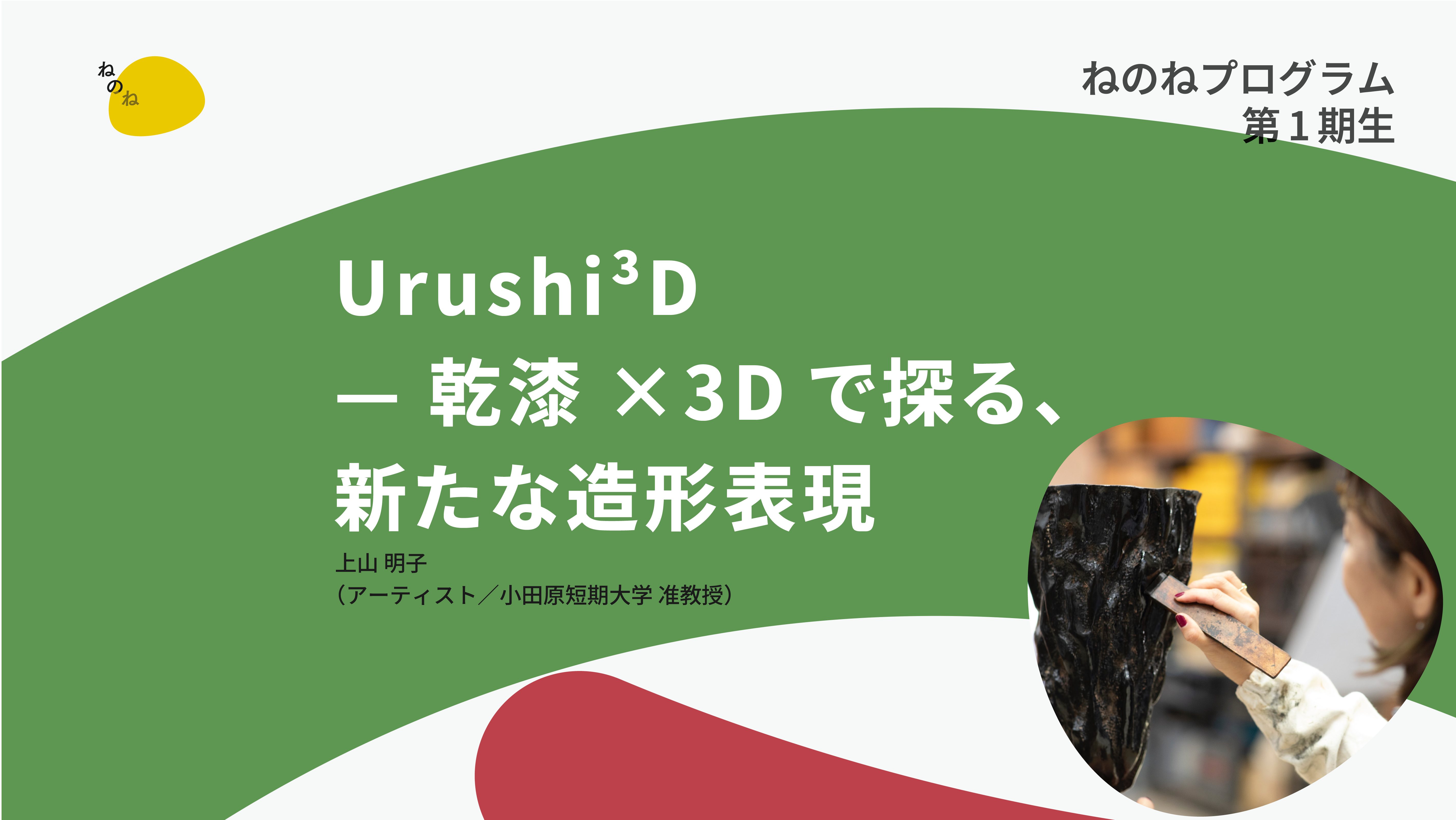

プロジェクト名 Urushi³D — 乾漆×3Dで探る、新たな造形表現(上山 明子(アーティスト/小田原短期大学 准教授))

日本の伝統技法「乾漆」と現代の3Dプリンター技術を組み合わせ、素材としての漆の新たな可能性を探る造形表現の取り組みです。長い歴史を持つ東洋独自の素材「漆」が、現代のテクノロジーと出会うことでどのような表現が生まれるか、実験的に検証しながら発信していきます。小田原短期大学では、保育士を目指す学生たちとの交流を通じて、漆の魅力を未来の世代へ伝えるきっかけも生まれています。漆の価値と魅力を、世界に向けて広く伝えていくことを目指しています。

SNS:

https://www.instagram.com/urus...

https://www.instagram.com/akik...

採択員コメント(山田卓哉氏)

伝統工芸で使用される漆とComoNeのFAB SPACE/STUDIOを活かしたユニークな試みだと感じました。

また、プロジェクトとしてプロダクト開発するにとどまらず、様々なバックグラウンドを持つ人たちと相互作用を起こしながらプロジェクトを推し進めていくという点にも関心を持ちました。

ComoNeでの出会いと、グローバルな視点で扱われた「漆」という日本の素材がどのように世界に届けられるのか楽しみです。

お問い合わせ

下記ボタンより、お気軽にお問い合わせください。