ComoNeプログラム#01

COMMON NEXUS - “私たち”の遭遇 -

混ざり得なかった何かと何かが出会うとき、はっと閃くものがある。

その瞬間、思いがけない発見が生まれ、想像力が広がります。

「COMMON NEXUS - “ 私たち ”の遭遇-」では、「何かと何かの出会い」を作り出しているユニークで創造的なプロジェクトを募集しています。

出会いや繋がりは、人と人の間だけに起きるものではありません。

サイエンスとアート、無機物と有機物 ——

今まで別々に存在していたものが、境界を越えて交わり、新たな関係を生み出す瞬間。

その出会いは、緩やかに世界を変えていくものかもしれないし、インパクトをもたらすものかもしれません。

あなたが考える“ユニークな出会い”をお待ちしています。

「ComoNe(コモネ)」とは

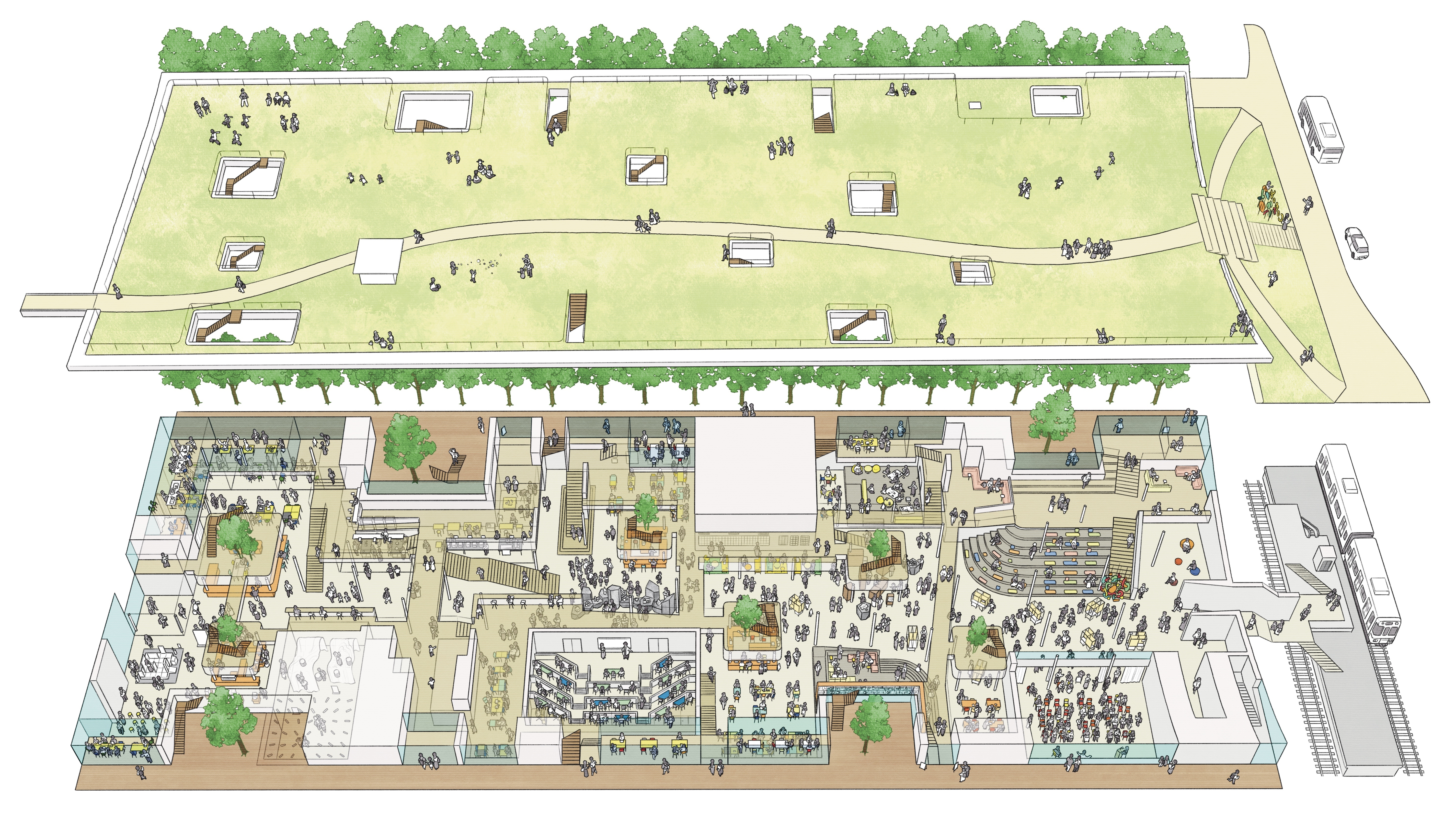

Common Nexus(コモンネクサス、愛称「ComoNe・コモネ」)は、東海国立大学機構が運営する共創の場です。名古屋大学駅直結の立地に、2025年夏にオープンを予定しています。

名古屋大学・岐阜大学の学生や教職員だけでなく、近隣の方、子どもたちなど、すべての人に開放された探究空間です。

様々な設備や幅広い分野のプログラムを通して、世代も領域も超えたつながりから、新しい交流や価値が生まれることをサポートします。

▼公式webサイトはこちら

https://comone.thers.ac.jp/

ComoNeプログラムとは

ComoNeプログラムは、領域横断的なテーマを設け、世界中から作品やプロジェクトを集めて公開するコレクションです。

記念すべき第1回目のテーマは「COMMON NEXUS - ”私たち”の遭遇 -」。

2025年夏には、今回のコレクションのテーマと同じ名前の共創施設「Common Nexus(愛称 ComoNe・コモネ)」にて、ファイナリスト最大10名によるグループ展を予定しています。

募集要項

応募方法

本公募は、Googleフォームを使用して応募を受け付けます。

ComoNeプログラム作品・プロジェクト応募フォーム よりご応募ください。

※ご応募いただいた情報は、ComoNe関係者のみ(ComoNe業務委託先の株式会社ロフトワークのComoNe担当者含む)で共有するものとし、ComoNe以外の事業で利用することはありません。

応募期間

2025年1月6日(月)10:00 〜 2月28日(金)19:00迄(JST)

応募対象

応募資格の指定はありません。どなたでもご応募いただけます。

⚫︎新たな表現手法や探究手法に興味のある方

⚫︎領域横断した取り組みに興味のある方

⚫︎自身のプロジェクトを発信したいと考えている方

応募形式

出会いの息吹を感じさせるユニークで創造的な表現であれば形式・ジャンルは一切不問です。

(例)アート、サービス、コミュニティ、プロダクト、研究及びそれらを束ねるプロジェクトなど

応募条件

⚫︎一人何点でも応募可能です。

⚫︎ファイナリストに選出された場合は、グループ展への出展を必須とします。

⚫︎既に公開済みのプロジェクトでも応募可能です。

応募からプログラム開始までの流れ

採択員

江坂 恵里子

ユネスコ・デザイン都市なごや推進事業実行委員会 プログラム・ディレクター

企業の文化事業部を経て、文化芸術・デザインの展覧会企画・運営、国内外のゲストを招いてのレクチャーやワークショップなどを多数開催。2009年より株式会社国際デザインセンターにて国際交流事業、ユネスコ創造都市ネットワーク事業およびデザイン・文化振興事業の企画・運営を担当。2016年より名古屋市観光文化交流局にて現職。2024年から国際デザインセンター参与(交流・リサーチ)を兼任。

河合 将樹

株式会社UNERI 代表取締役CE0

1995年愛知県生まれ。イギリス留学、ETIC.で学生起業家向けプログラムの運営を経て、2020年に株式会社UNERIを創業。社会起業家育成や約460件の共創事例、約4億円の資金調達支援などを通して、東海地域スタートアップエコシステムの基盤をつくる。2022年にSIIFのインパクト投資ファンドで投資業務に従事。2024年には業界最大規模イベント「IMPACT SHIFT」を開催した後、一般社団法人IMPACT SHIFTの代表理事に就任。金融庁主催「インパクトコンソーシアム」の地域・実践分科会ディスカッションメンバー。Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2024選出。

鈴木 宣也

学長/教授 情報科学芸術大学院大学

情報通信技術を用いたメディアやプロダクトに関するプロトタイプ制作と、そのインタラクションデザインやデザインプロセスを研究している。また視覚情報を受け取り、考え、さらに表現へ発展させるヴィジュアルリテラシーについても研究している。さらに、アート、デザイン、工学などの複合領域を横断する活動と、それらの展示運営なども実践。名古屋芸術大学客員教授を兼務。慶應義塾大学政策・メディア研究科修了、東京大学大学院情報理工学系研究科修了(情報理工学博士)。

長谷川 愛

慶應義塾大学 理工学部 機械工学科 総合デザイン工学専攻 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修 准教授

アーティスト。生物学的課題や科学技術の進歩をモチーフに、現代社会に潜む諸問題を掘り出す作品を発表している。代表作は(不)可能な子供、Human X Shark、I wanna deliver a Dolphin...など。IAMAS、RCA、MIT Media Lab卒。現在、慶應義塾大学 マルチディシプリナリ・デザイン科学専修 准教授。MoMA,MoCA Shanghai、森美術館、The XXII Triennale di Milano等国内外で展示を行う。著書「20XX年の革命家になるには──スペキュラティヴ・デザインの授業 」を出版。

http://aihasegawa.info

特典について

すべての応募作品から最大10点を選定し、ファイナリストによるグループ展を予定しています。

⚫︎2025年夏に予定している ComoNe(名古屋)で開催する企画展示への出展

・ 3ヶ月に一回地域の企業や市民が訪れる「こもの市」では、多くの目に触れられる機会となります。

・ ファイナリストの中から、ゲストとしてトークイベントに参加できる可能性があります。

⚫︎ComoNeのウェブサイトへの掲載とソーシャルメディアにて発信

※搬入・搬出に伴う輸送費は、Common Nexus事務局で負担します。

※作品を説明するためのパネル等はCommon Nexus事務局で制作します。

評価基準

本公募ではこれまで私たちが遭遇してこなかったモノたちの「出会いの妙」を大事にします。

作品の審査にあたっては以上の審査のポイントと、審査員の専門分野による独自の視点を評価の軸とします。

①出会いによって起きた変化

予測できない組み合わせや関係性から、どのような驚きや変化を引き起こしているか?

②出会い方のユニークさ

時間軸のデザイン、ルールの設定・再解釈など、出会うためのプロセスに工夫があるか。

③出会う対象のユニークさ

異なる素材や異業種・領域の活動など、横断的な出会いが実現されているか。

FAQ

Q. 展示スペースはどのような場所ですか。

A. Common Nexus内(屋内)の展示となります。名古屋大学駅直通の入り口から、名古屋大学図書館につながる通路沿いの展示となり、学生をはじめ、地域の方々など様々な方が往来する通路での展示を予定しています。展示什器では平置き面(A1サイズ)の展示エリアが確保されています。

Q. 審査員はどのような方ですか。

A. 現在公開準備中です。

Q. ファイナリストへのサポート内容はどのようなものですか。

A. 輸送費・パネル制作費(事務局制作)を事務局で負担します。また、ComoNeのwebサイト・ソーシャルメディアにて、ファイナリストと活動内容を発信いたします。そのほか、会期中にゲストとしてトークイベント等へのご登壇をしていただく可能性があります。

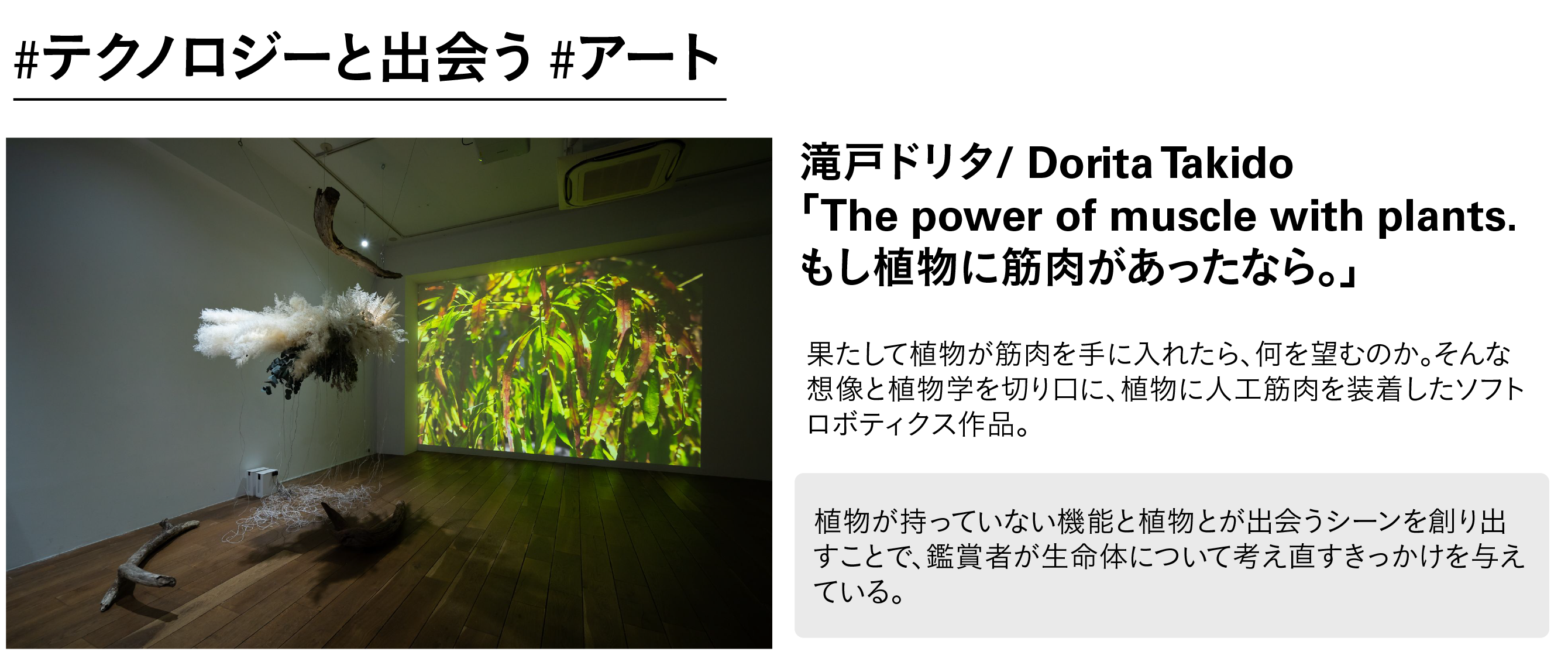

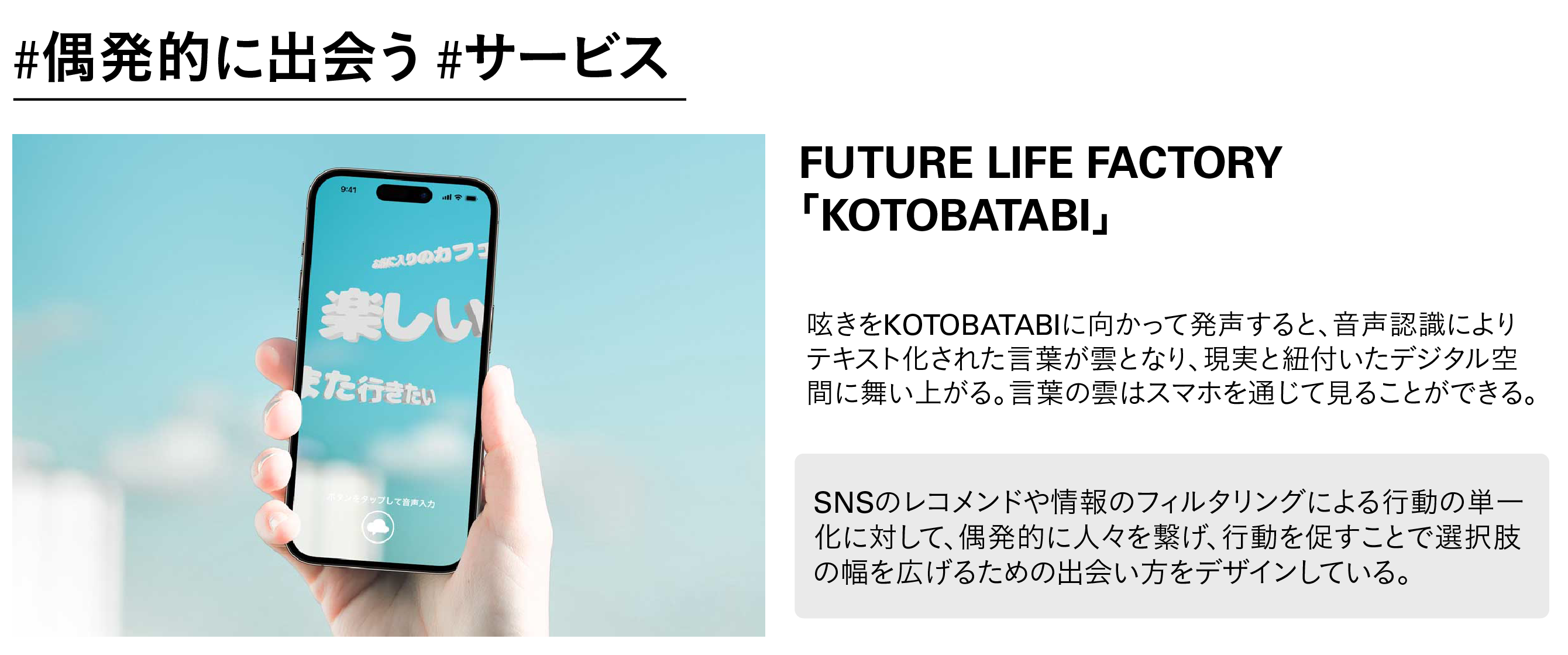

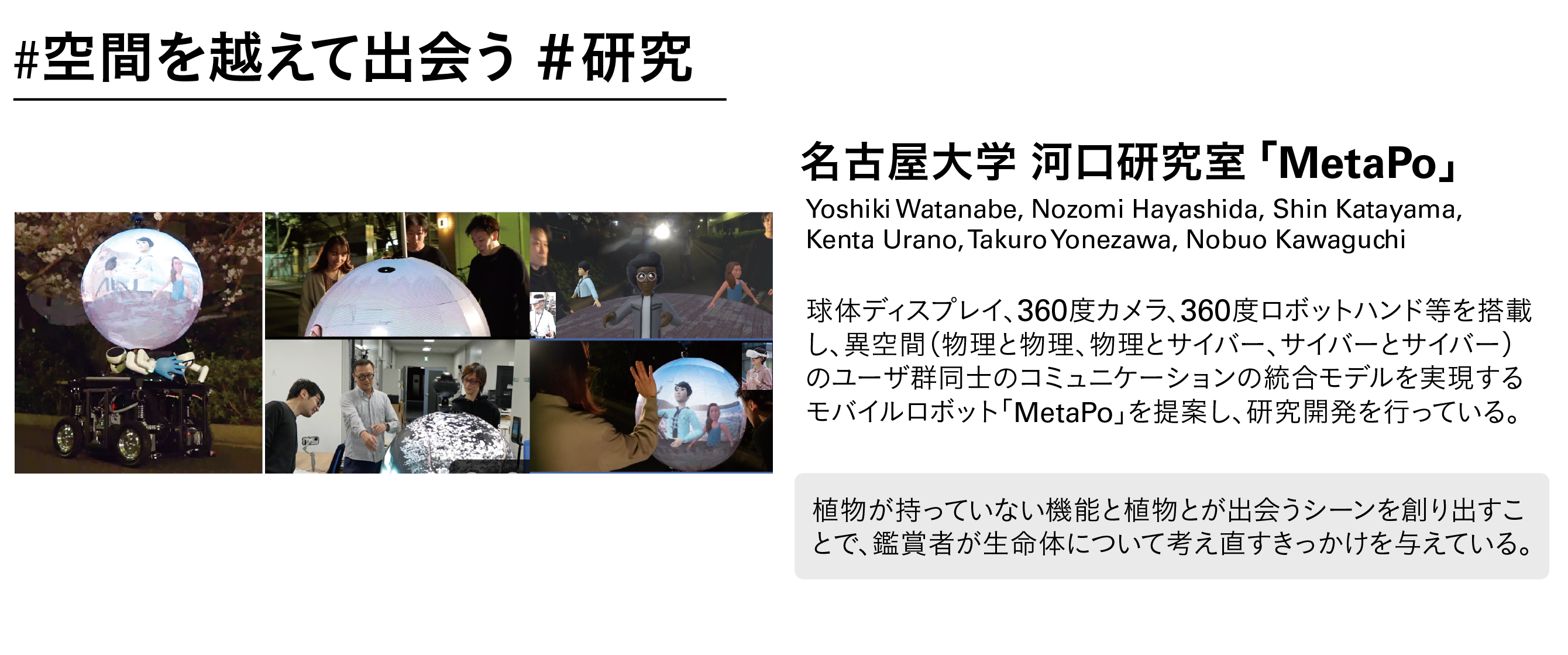

作品・プロジェクトのアイデア

開催場所

Common Nexus

名古屋市営地下鉄 名城線 名古屋大学駅 直結

お問い合わせ

下記ボタンより、お問い合わせください。

応募に向けての相談・壁打ちも気軽にご連絡ください。