記事出典:SHIBUYA QWS公式ページ

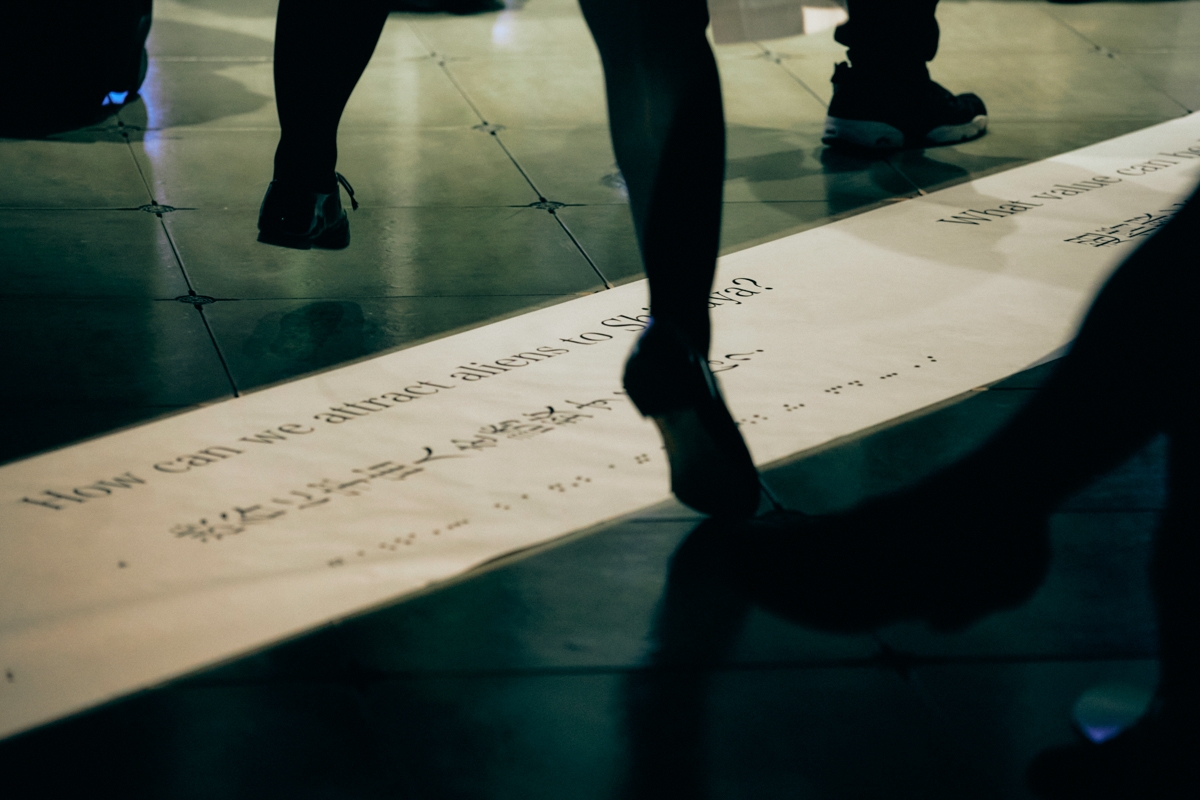

2019年11月1日、「渋谷から世界へ問いかける、可能性の交差点」をコンセプトに誕生したSHIBUYA QWS。ここから社会価値につながるプロジェクトを生み出すべく、SHIBUYA QWS Innovation協議会が3カ月に一度主催する『QWSステージ』は、QWSに集うプロジェクトメンバーが、それぞれの活動の中でみつけた「可能性の種」を発表し、これからの未来を模索する場です。

第1回目の開催となる今回は、「未知の価値に挑戦するプロジェクト」を推進する公募プログラム『QWSチャレンジ』第1期での活動を駆け抜けた、10チームが発表を行いました。

テキスト=川鍋明日香 写真=吉松伸太郎 編集=矢代真也

「問いは重要じゃない」

各チームのピッチに先駆け登壇したのは、USBフラッシュメモリやマイナスイオンドライヤー、イントラネットなどを手掛けたビジネスデザイナーの濱口秀司さん。QWS運営チームから伝えられた使命は、キーノートのなかで「イノベーションを生む問いとは何かを語ること」「来場者や社会の問いの感性を触発すること」のふたつだったと、彼は冒頭で明かしました。

これまで200以上のイノベーションにかかわってきた濱口さんは、いったい良い問いをどうとらえているのか。その技法を学ぼうと会場中が耳を済ませるなか、彼の口から飛び出した言葉は──「結論から言うと、問いは重要じゃない」。

「問いの質なんて気にしなくていい。だから、今日は皆さんの問いの感性を触発しません。ごめんなさいね」。あっけにとられる会場を前に、濱口さんはこう続けます。「大事なのは『すぐに答えを出す習慣』です。ダメな問いでもいいです。問いが生まれたら、その日のうちに答えを考えてください。これを3回繰り返すだけでかなりいいイノベーションにつながりますし、もしかすると問いの質もよくなるかもしれません。1日目に答えを出して、2日目、3日目もちょっと考える。これがイノベーションを生むのに最も重要な習慣だと思っています」。名付けて「qa3」。

プロジェクトをはじめるとき、わたしたちは答えを出す前にまず情報を集めようとしがちです。しかし、一定量の情報が揃うまでシンキングタイムを先送りにしていると、やがてイノベーションを阻害するふたつの問題が生まれると濱口さんは言います。情報量の飽和と、プロジェクトの締切です。

「シンキングタイムが後ろにあると、情報量が多すぎて処理できなくなります。さらにプロジェクトのお尻が近づいてくると、人はパニックに陥る。パニック状態にある人間は、SWOT分析やバリューチェーンなど、知っているフレームに当てはめて情報整理をはじめがちです。でも僕のセオリーからすると、他人が考えているのと同じやり方で考えていては、絶対にイノベーションは起こせません」

1日目から答えを考えたほうがイノベーションが生まれやすい理由は、大きく分けて3つあると濱口さんは言います。ひとつめは、量が少ない分情報のコントロールができ、新しい発想が生まれる可能性が高いこと。ふたつめは、前半なのでものすごく本質的な情報が取り扱えること。「ものすごく本質的なところの先入観を見つけて、それを崩すことができれば、ものすごく大きなイノベーションになります」と濱口さん。そして3つめは、情報の欠損が、イノベーションに必要なイマジネーション(想像力)を喚起することです。

「何か問いが生まれたら、その日のうちに答えを考える。それを3日くらいくりかえせば、だいたい良いアイデアが生まれます」

「未来の働き方」をめぐる問いと答えの連鎖

キーノートに続くプロジェクトメンバーのピッチでは、立てた問いに対して早々に仮説を立て、検証を繰り返していたチームもありました。

「ただ生きているだけで最低限の生活を賄うだけの価値を、人は生み出すことが出来るか?」という問いを掲げていたのは、「Exograph」の遠野宏季さん。彼のチームは、企業に「Data of Existence(生き様のデータ)」を提供することによって、生活に最低限必要なお金を生むことができるのではないかという仮説のもと、実際にプロジェクト期間内に1311人の応募者から4名の被験者を選び、家にカメラを設置する実験を行なったといいます。

しかし、実験をすすめるなかで「臓器売買と同じではないか」「プライバシーを売る貧困ビジネスではないか」といった疑問の声も受けたという遠野さん。そこで彼は「プライバシーよりも大事なものがあるのでないか」という新たな問いを立て、その答えを「命」、ひいてはその本質である「時間」であるとしました。「いまの労働は、寿命=命の切り売りをしています」

この発想を起点にExographは新たな問いを立てました。「22世紀にまるで臓器売買だと呼ばれない働き方は?」。その答えはまだ検証中だというExographですが、そのヒントとなるような展示を表参道で開催中だと言います(QWSステージ後の2月5日に終了)。

QWSが学際的な実験場に

プロジェクトの中には、ひとつの問いを起点に学際的な取り組みを行なってきたものもありました。

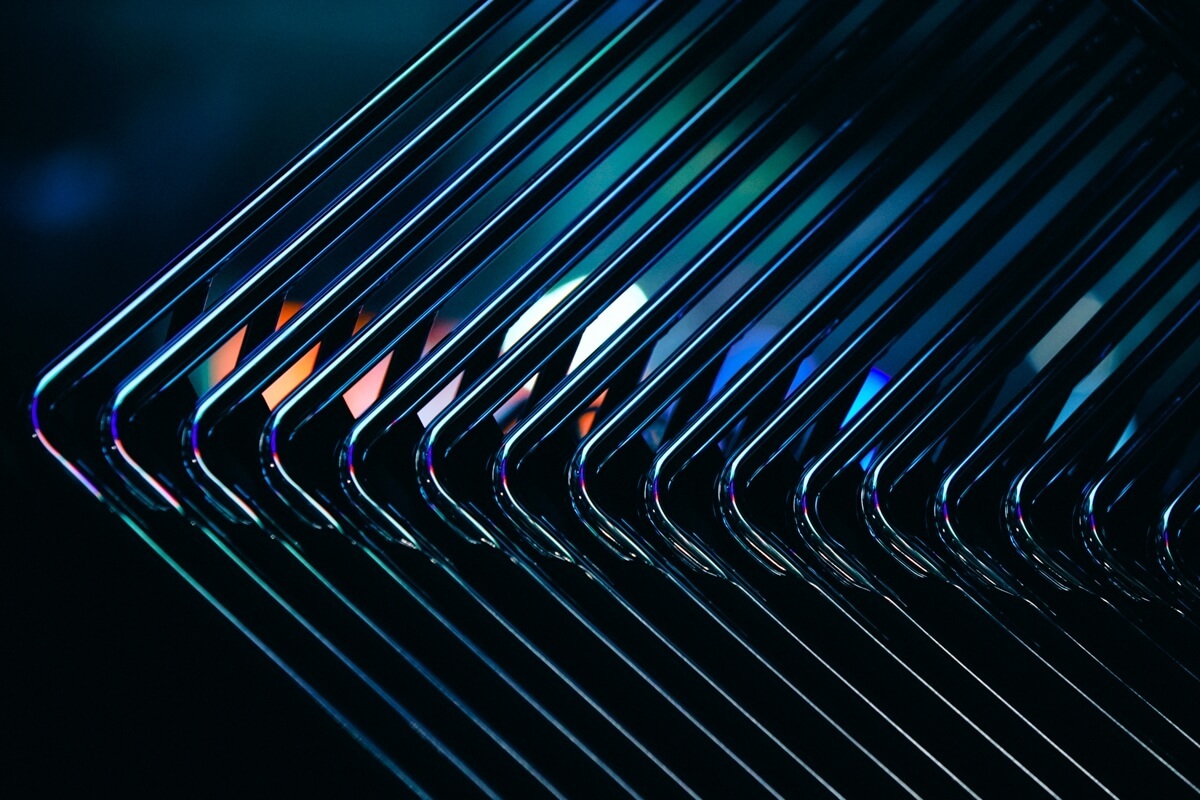

「Towards the Mirror World」のチームは、「超情報化が生み出す鏡像世界『ミラーワールド』では、どんな価値が生まれるんだろう?」という非常に大きな問いのもと、文系理系問わずさまざまな研究者が集い研究を続けてきました。

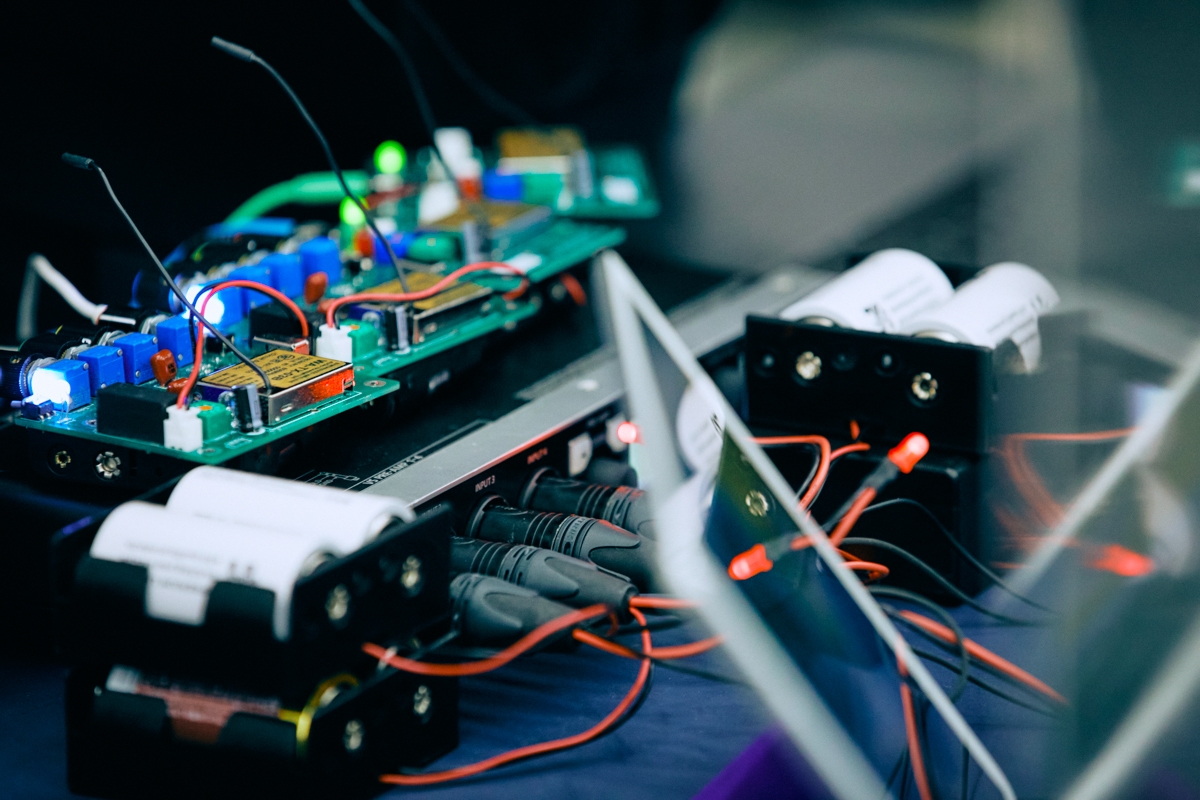

もともと「分断を生み出す社会を超えて、人々が互いに信頼し協調するためには何が必要か?」という問いから、デジタル世界と現実世界を融合し、人々を現在よりもさらに高度につなぐプラットフォームであるミラーワールドの可能性に着目したというこのチーム。プロジェクト期間のなかで、ミラーワールドにおける重要なコミュニケーション手段になるであろう「触覚で人々をつなぐ技術」に関する研究を行なってきました。その研究範囲は、システムの構築のみならず、そのシステムを使ったときの人々の行動変異など多岐にわたります。

「これまで行動経済学・実験経済学・社会心理学といった分野を研究してきたため、マテリアル的なところになかなか目がいきませんでした。QWSでは、学際的な実験場として実験を行なっています」と、プロジェクトを代表統括する明治学院大学 経済学部経済学科の犬飼佳吾准教授はインタビューで話してくださいました。

年齢や国籍を超えたコラボレーションも

『QWSチャレンジ』では、異なるプロジェクトに取り組む2チームによるコラボレーションも生まれています。

慶應義塾大学大学院 メディアデザイン研究科(KMD)の留学生たちが立ち上げた「IM Project」は、渋谷の高齢者たちを、その人たちのストーリーを通じて街や若い世代とつなげていこうというプロジェクトです。プロジェクトのブースでは、渋谷の地図に携帯をかざすと高齢者たちが紡ぐ物語が浮かび上がるARアプリが展示されていました。

アプリ制作にあたり、IM Projectは何人もの高齢者にインタビューを実施。その取材相手の何人かは、QWSチャレンジで同じく高齢化社会をテーマにプロジェクトを進めていた「シン・ロウジン」チームのメンバーでした。

「超高齢社会における『シニアの役割』ってなんだ?」をテーマにVR映像制作を行なってきた同チームですが、その平均年齢はなんと77.6歳。その豊富な人生経験を、シン・ロウジンプロジェクトとIM Projectの両方に生かしていました。

IM Projectでテック&デザインリードを務めるLandi Zhaoさんは、SHIBUYA QWSという活動場所のメリットについてこう語ります。「SHIBUYA QWSはいろいろな人がスクランブルしているので、インタビューの相手も見つけやすかったです。シン・ロウジンのチームの方が、プロジェクトに参加してくれて、そこから新しいつながりも生まれました」

〈『QWSステージ』での10チーム、それぞれのピッチ映像はこちらから〉

01|日常に溢れるモノが如何に使用者個人に合わせた独自の環境で進化を遂げられるようになるか?|Plastic Native Project

02|母親を、もっとおもしろく。どうやって“母親”をアップデートするか?|母親アップデートコミュニティ

03|ただ生きているだけで 最低限の生活を賄うだけの価値を 人は生み出すことが出来るか?|Exograph

04|アートや表現がもっともっと身近になるには?|KAMADO

05|How can we age positively?|IM Project

06|渋谷に宇宙人を誘致するには?|Alien in Shibuya

07|父親が自分の子供の未来に対してできることは何か?|はっきんぐパパ

08|超情報化が生み出す鏡像世界「ミラーワールド」では、どんな価値が生まれるんだろう?|Towards the Mirror World

1期生による3カ月のプロジェクト期間を終えた『QWSチャレンジ』。第2期では、さらに13のプロジェクトが加わり、倫理や人とロボットの共存、循環型社会などさまざまなテーマのもと活動を始めていきます。

プロジェクト開始1日目から「問い」と「答え」を繰りかえしていくであろう第2期生たち。そこからどんなイノベーションが生まれるのか楽しみです。